<小児科医師としてのメモとして記載。発達障害の治療・指導に大きな変更・影響はなく、診断基準が変わって来ているんだ~と読み流して下さい。>

診断基準が異なると診断名が同じでも、異なった病態を述べている可能性が生じてきます。

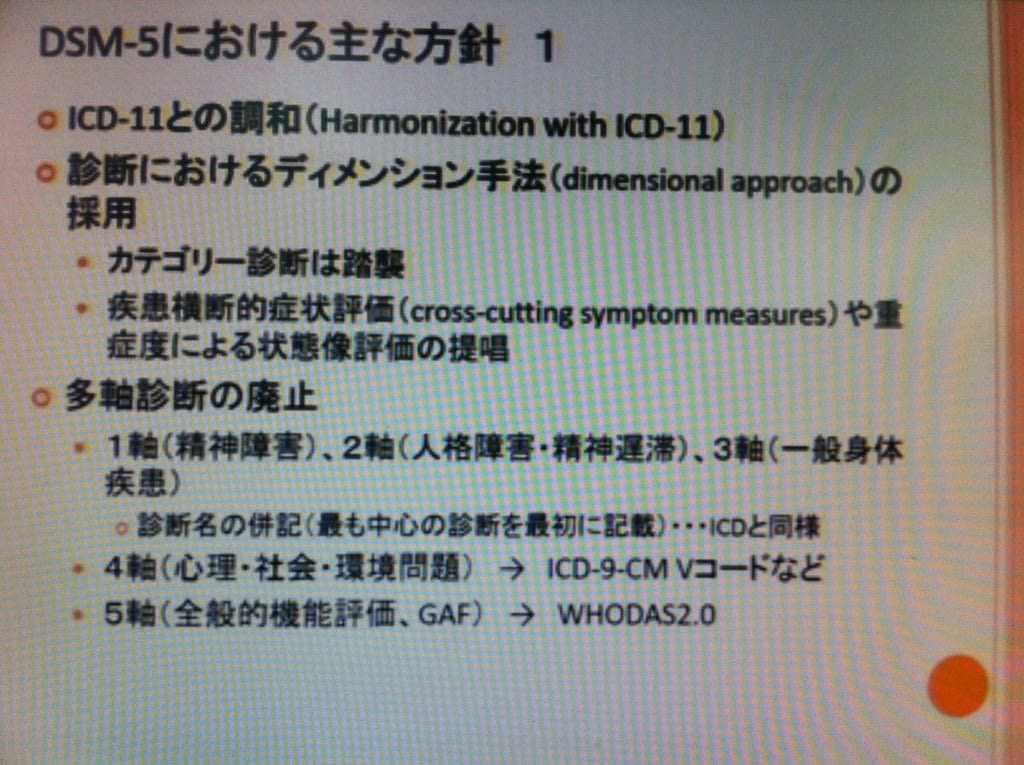

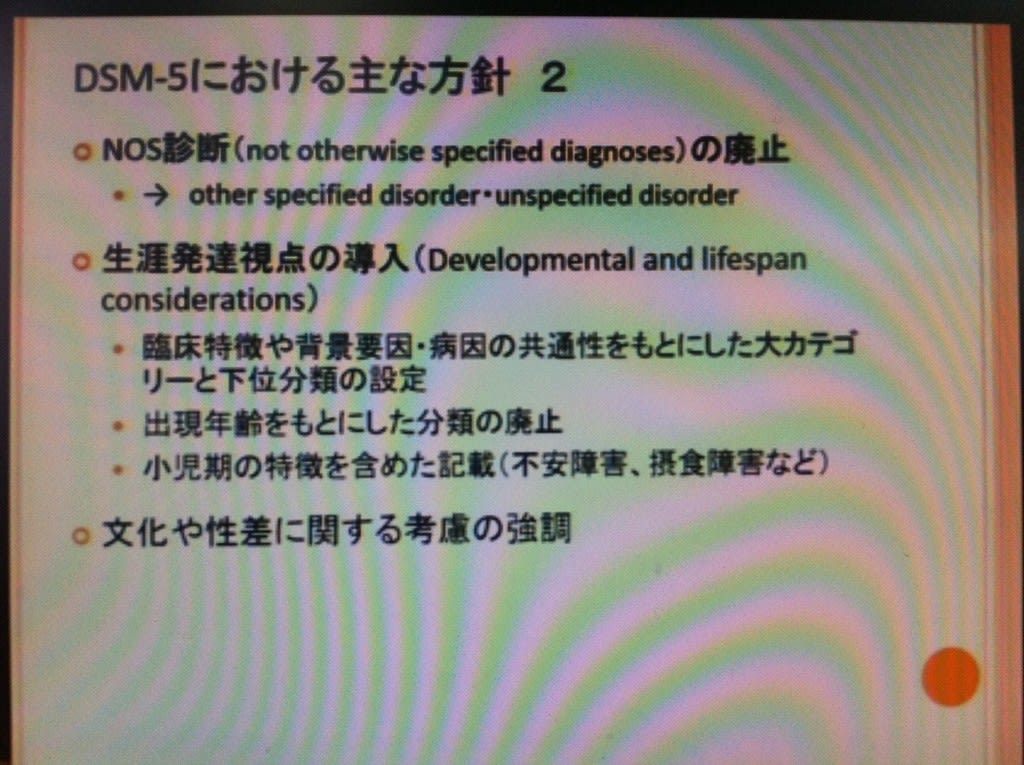

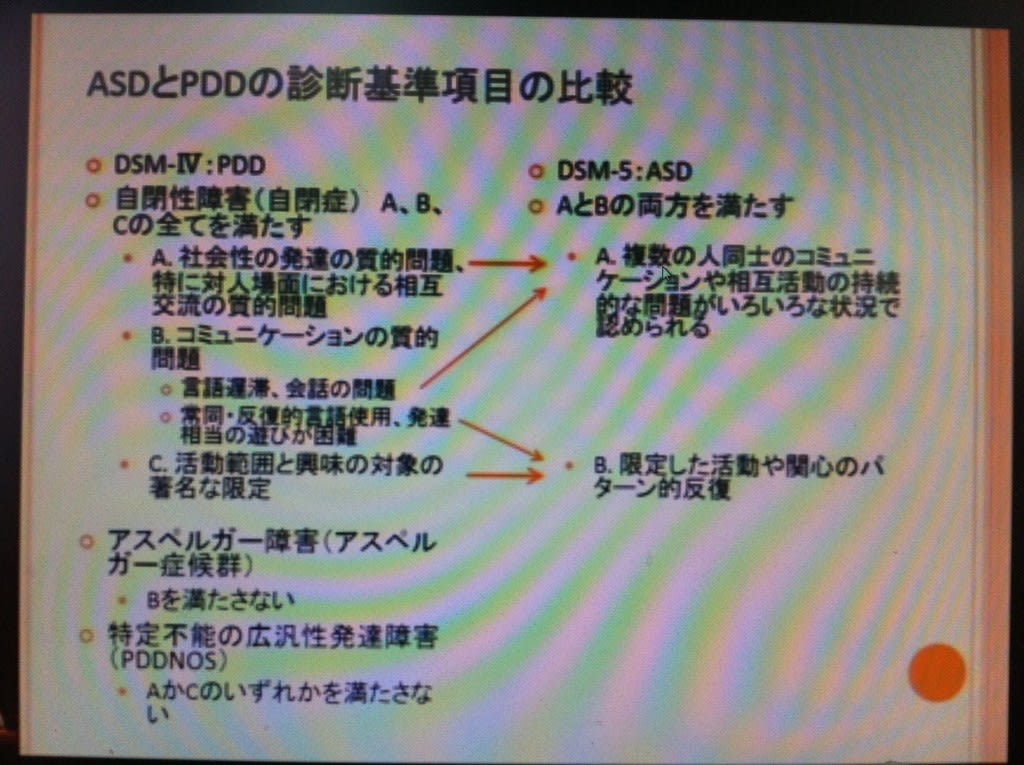

診断基準が、更新しており、それに追いついて行くために、広汎性発達障害ASDやADHDなど発達障害の診断に大きくかかわってくる診断基準(DSM)の動向(DSM-IVと新しいDSM-5)を見ておきます。

(DSM-5の全体を述べるのではなく、小児の発達障害に関連する部分に注目して述べます。)

発達障害の本で、時代により、DSM-IVで診断をしていたか、新しくDSM-5で診断するかで、本質的なところの大きな違いはなくとも、少しだけ病態が変わって来ます。

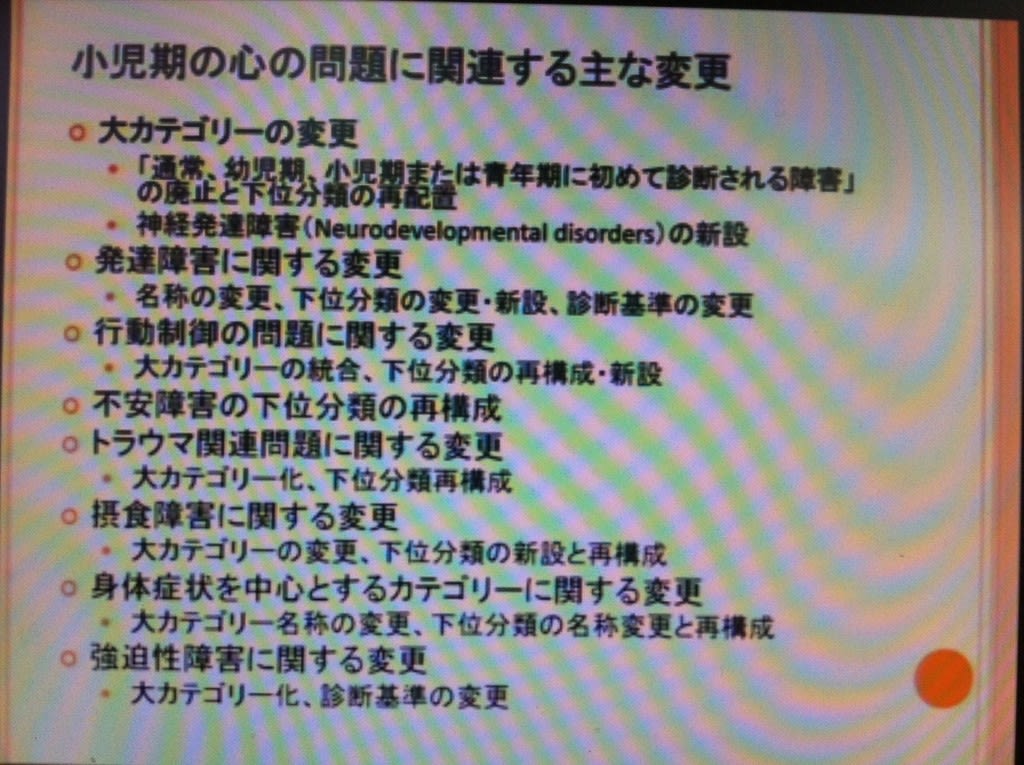

小児期に見られる心の問題(ADHD、ASD、摂食障害など)に関する診断基準DSM-5における分類と動向、DSM-IVから更新されたことはなにか?

2014年4月12日の宮本信也先生の日本小児科学会でのご講演をもとにポイントを整理します。

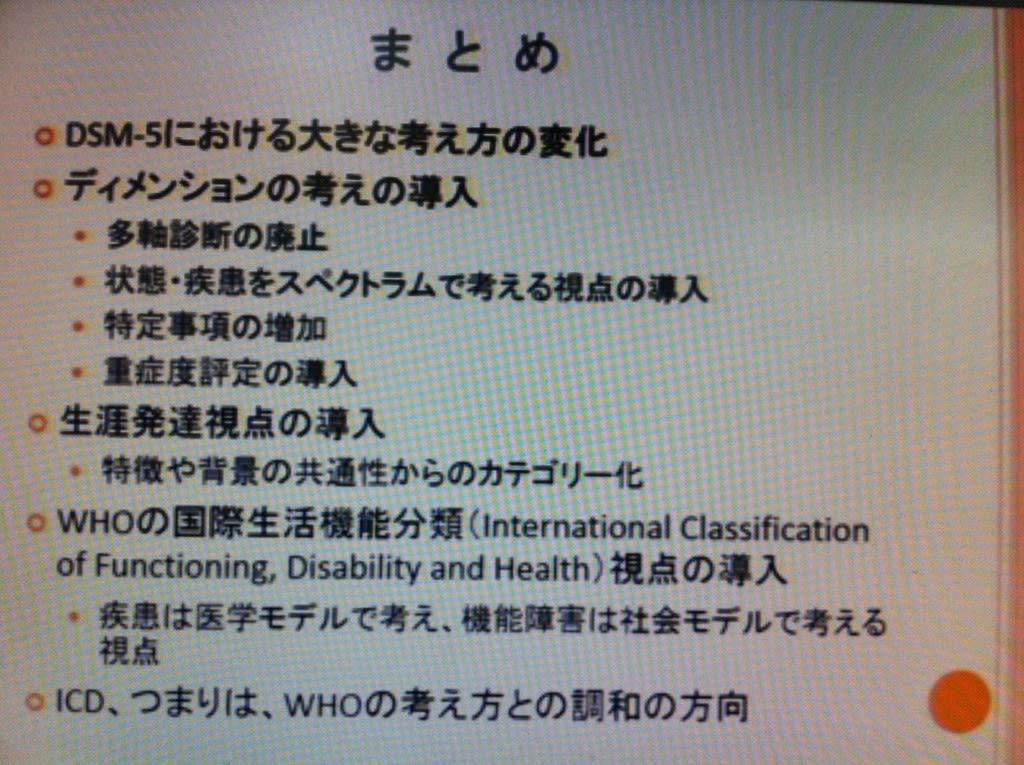

大きな点として、

〇カテゴリーにある症状がそろって診断する考え方から、症状の程度(ディメンション手法dimension)により状態を把握し診断する。

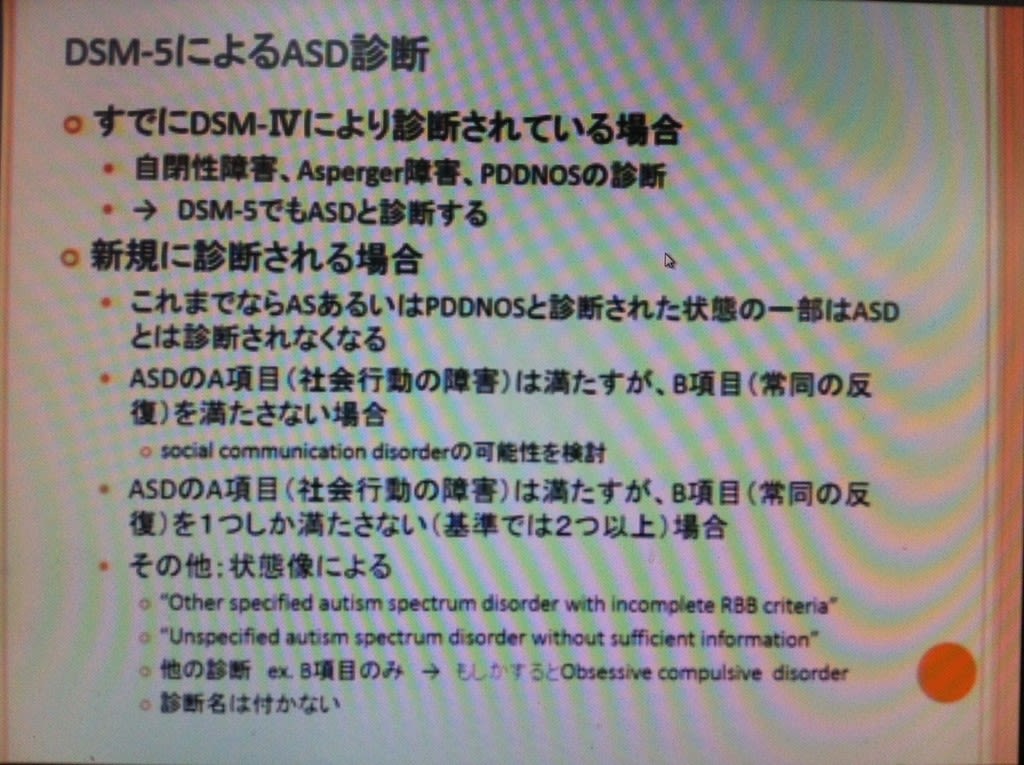

〇NOS(Not otherwise specified diagnoses)診断が、特に、ASDでなくなった。

〇PDDは、ASDに名称変更され、下位分類もなくなった。

〇ADHDとASDの併存診断が可能になった。

〇OCD(Obsessive-compulsivedisorder)は洞察がなくても診断してよく、そのためASDの固執性、特に周囲を巻き込むこだわりがOCDと診断される可能性がでてくる。

〇ADHDの発症年齢上限が、7歳以前から12歳以前になった。

〇学習障害の下位分類が統合されて、Specific learning disorderになった。

〇知的障害のIQ分類は廃止され、概念のスキル、実用面のスキル、生活面のスキルの獲得状態から重症度を判断するようになった。

*******宮本信也先生 スライド**********