著作権法は、次の4つの手順にしたがって分析して行きます。

条文も、その順で並んでいます。

1著作物であるかどうか?

2著作者は?

3権利内容は?

4救済はどうやって?

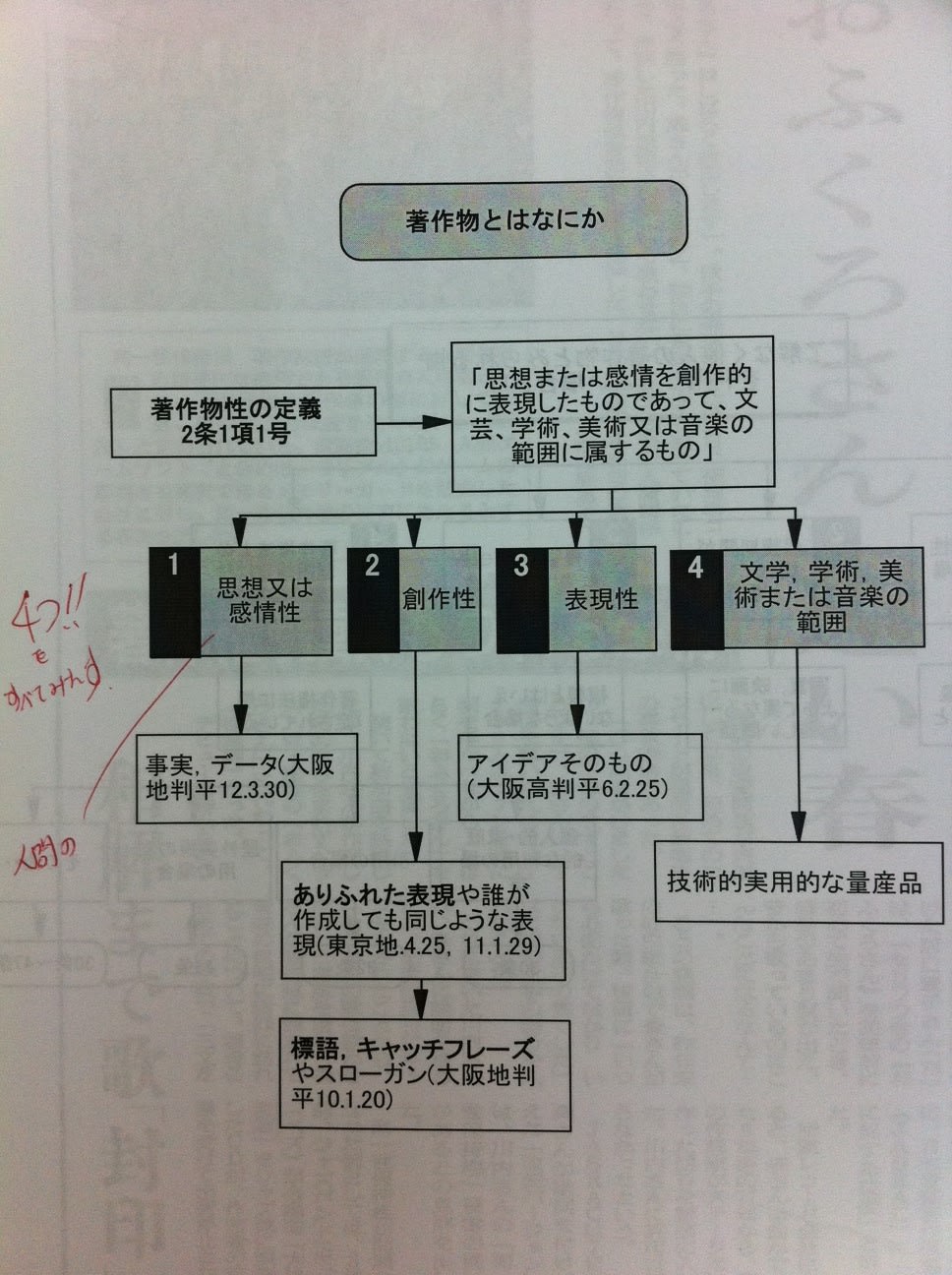

まず、1著作物であるかどうかの検討について書きます。

2条1項1号に規定されています。

***著作権法 2条抜粋****

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

****************

著作権法で保護される著作物であるための4つの要件が記載されています。

<4つの要件>

1思想又は感情性、2表現性、3創作性、4文芸、学術、美術又は音楽の範囲

『知的財産紛争処理手続きの概要と検討課題』 小林幸夫著

それぞれを見て行きます。

1思想又は感情性:対象物に著作者の「思想又は感情」が含まれている必要がある。

1)程度の高い低いは読み込まなくてよい。

2)否定される例

ア自然物、コンピューター自動生成物

人間の主体的な創作活動の成果といえない場合

イ事実 株価等のデータ、自然科学上の事実、歴史上の事実

人間の思想、感情といった主観的要素を含まない客観的な存在として社会的に取り扱われるため。

事実を素材として扱ったものでも、事実の表現過程に執筆者の創意工夫が凝られたものは著作物である。

ウ書式 船荷証券、契約書面などの書式

作成者の個人の思想、感情を表現したものとはいえない

3)著作権法10条2項で念のための規定を置いています。

*****著作権法10条2項のみ抜粋******

2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

************************

2表現性:著作者の思想、感情が、外部から認識可能なように表現されなければならない。

1)外部的な認識可能性

著作者の思想、感情が外部に認識可能な形で表現されていることが必要。

「物への固定」は不要。

例えば、その場限りで行われる即興漫才や即興演奏のようなものも、創作性があれば著作物として保護される。

2)思想、感情を個別具体的に表現したものであること

著作者が自らの思想、感情を混入して個別具体的に表現したものをいい、そのような表現を生み出すもととなった思想、感情それ自体は著作物として保護されない。

⇒「表現・アイデア二分論」

例えば、プログラムの著作物を作成するために用いられる言語、規約、解法にはプログラムの著作物の保護が及ばないとされるが、言語、規約、解法がプログラムを表現するもととなる「アイデア」に過ぎないため、それ自体は著物として保護されない。

このことは、10条3項で改めて規定を置いて明らかにしています。

****著作権法10条3項のみ抜粋*****

3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。

二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。

三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。

**********************

3創作性:創作的に表現されたものであること

1) 例えば、児童の作文やお絵描き、日記や書簡のように、目新しさもなく、また独創性に乏しいものでも著作物として保護される。

cf.特許法では、 新規性・進歩性のような高度なレベルを要求

特許法2条1項

****特許法 2条の一部*****

(定義)

第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

******************

2)創作性が否定される例

ア既存の著作物の模倣

既存の著作物をそのまま忠実に模倣した場合、その模倣物には模倣者の独自の創作性が表現されていないから、当該模倣物は既存の単なる複製物であって、模倣者の著作物としては保護されない。

もっとも、既存の著作物を模倣する場合でも、元の著作物を忠実に再現するのではなく、模倣者自身の独自の創作的表現を付加したものは、模倣者の著作物として保護を受けることができる。

イ不可避的表現・ごくありふれた表現(merger理論)

誰がやってもほほ同じような表現になるであろうという場合には、その表現に著作者の個性が表れていないとして創作性が否定される。

4文芸、学術、美術又は音楽の範囲:表現が文化的所産であること

以上、4つの要件にあてはまるかどうかで、著作物かどうかを判断します。

5なお、著作権法10条1項に著作物の例示が書かれています。

おせっかいな条文であって、無視してもよいと思います。

この例示に書かれているから、即、著作物とは、決して思わないで下さい。

前述の1〜4を検討し、著作物かどうかを判断して下さい。

*****著作権法10条1項のみ抜粋*****

(著作物の例示)

第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。

一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

二 音楽の著作物

三 舞踊又は無言劇の著作物

四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物

五 建築の著作物

六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

七 映画の著作物

八 写真の著作物

九 プログラムの著作物

*****************************

↧

著作権法を考える手順の1つ目、著作物とは?

↧